前回で健康と不健康の整理がついたとして、次の質問は、「不健康と病気の違いは何だろう?」となる。

そもそも不健康と病気を分けようとする試みは、100年以上も前から精神医学で行われてきた。その中で、現在の精神疾患分類に通ずる診断法に、伝統的診断と操作的診断という2つが存在する。

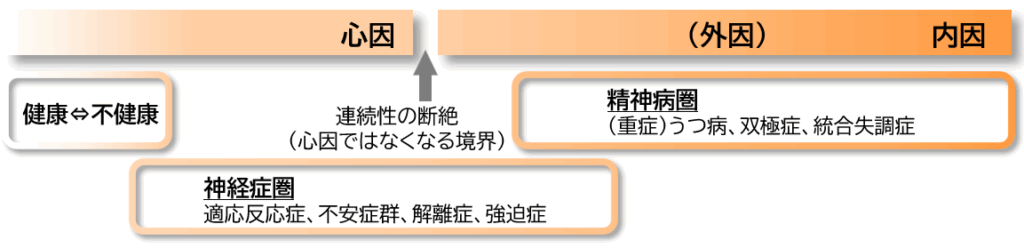

詳しくは、「こころの問題」の幅広さおよび続編に書いたが、伝統的診断は精神の不調の由来を「心因」と「外因」と「内因」のいずれかに割り当て、治療法の選択に大まかな見通しをつけるために現在も用いられている。ざっくりと解説をするならば、「心因」は心理療法、外因は原因に対する治療(手術や薬剤中止など)、「内因」は薬物療法が治療法のメインプレーヤーだ。

もちろん、サブとして心因にも「補助的」に薬物療法が行われることも多いし、「内因」にも心理療法が有効であることが知られている。そもそも、疾患が形成される経緯は実際はかなり複雑であり、このように単一の因子に由来しているということ自体が無理があるのだが、この考えからは不健康と病気の違いを説明するのに、ある程度の説得力があると言える。

なお、心因は心因の域を出ないとされており、外因性や内因性の疾患とは「連続性の断絶」と表現されたりもする。

覚醒剤を使用した時に(=外因性)一部の人に見られる「幻覚」は、心因性ではまず現れることがない症状だろうと想像できるかもしれない。この両者の決定的な違いが心因と外因・内因とに理論上存在すると伝統的診断では考えられている。

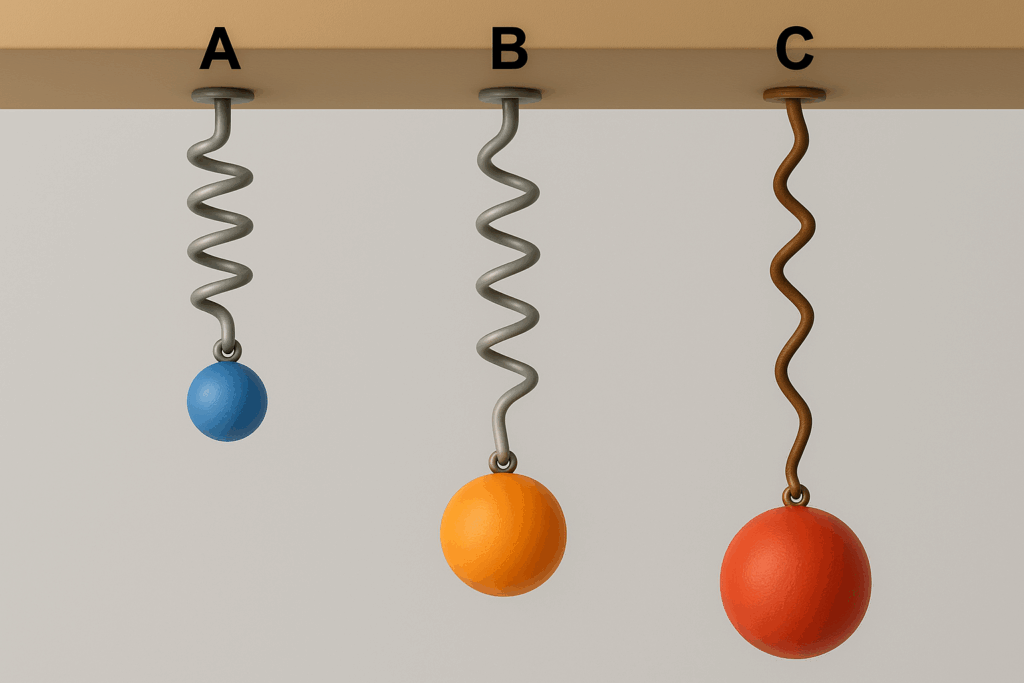

バネの弾性力をもともと意味する「レジリエンス」は、不健康あるいは病気になった時に健康にもどるための「リバウンド力」、つまり回復力のことを指す。健康から不健康の行き来をしているときは、「可逆的」な回復を示すが、不健康の状態が長引いていたり、甚大または長期間に及ぶストレス負荷がのしかかると、バネは伸びきってしまい弾力性が損なわれてしまう。つまり、健康だった時の高さに戻ることが困難になる。心因はちょうど下図のBのようなバネが伸びるほどのボールの重さを抱えてはいるけれども、まだばねの弾性力は比較的保たれていると考えやすいかもしれない。例えば、適応反応症(適応障害)のように状況反応的に落ち込んでいるのか、うつ病の「抑うつ気分」とされる症状に症候化しているのかはBとCの違いだと捉えることができる。(図はわかりやすさ優先でCのバネが錆びていたり、やや極端に表現していることをどうかご容赦いただきたい。)

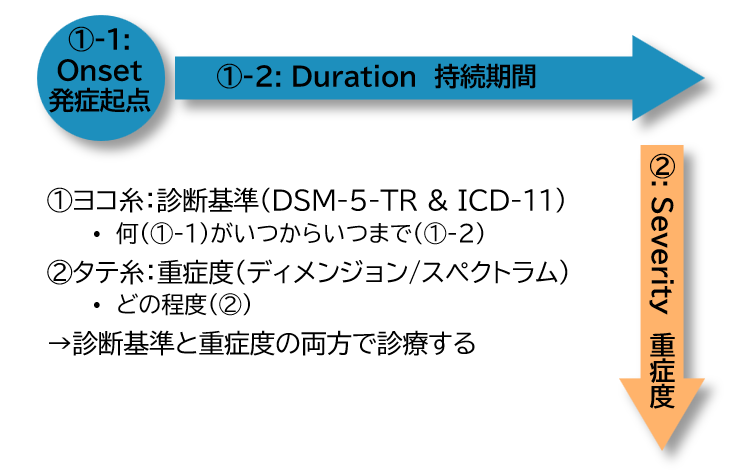

一方、「うつ病」や「パニック症」など、実際に精神疾患名をつける方法が操作的診断であり、DSM-5-TRやICD-11と呼ばれる診断基準、疾病分類に照らし合わせて、患者の抱える症状(通常は複数である)がどの診断基準に当てはまるかを査定操作(operate)していく診断手法だ。

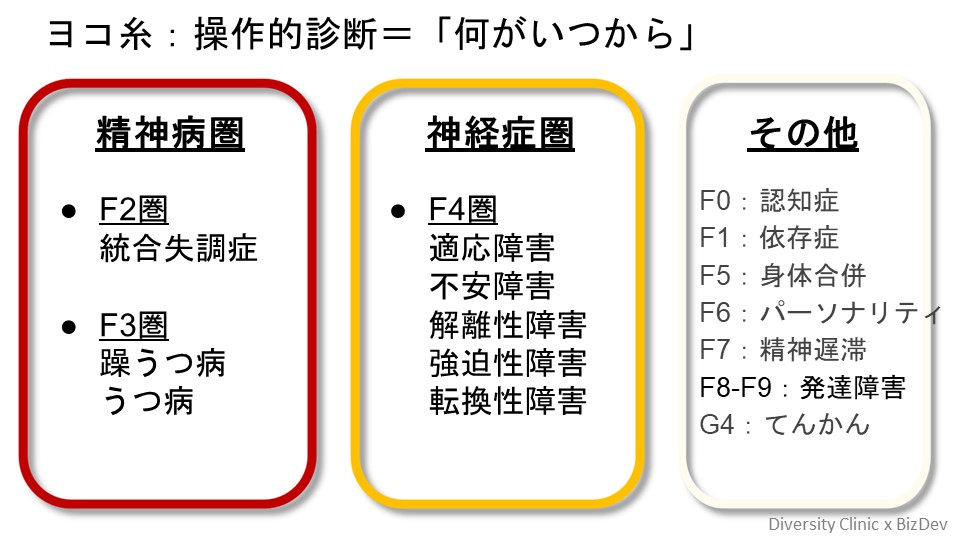

下図はWHOがすべての疾患を統計学的にコーディングする目的で作られたICD-10の分類方法である。精神疾患はコードがFに割り当てられており、F2グループ(F2圏と呼ぶ)が統合失調症とその類縁疾患である。例えば、F20は統合失調症、F21は統合失調型障害…などと続いていく。F3圏は気分障害群と呼ばれ、うつ病と躁うつ病(=双極性(感情)障害)が含まれている。下図のように、伝統的診断における内因性精神疾患は精神病圏とされ、操作的診断上はF2圏、F3圏がこれに対応していると考える。同様に、心因性精神疾患が神経症圏とされ、F4圏がこれにほぼ対応している。このどちらにも当てはまらない疾患が「その他」で囲ってある。とはいえ、例えば、F6圏に存在する「境界性パーソナリティ障害」の境界というのは精神病圏と神経症圏の間を意味しているのに対し、てんかんは脳の疾患(=器質性oraganicの疾患)であるなど、その他には様々な背景が混在していることも念のため特記しておく。

この両者がダブルスタンダードで存在する所以は、いずれにも長所短所が存在していることによる。

たとえば、伝統的診断におけるうつ病は、本来内因性のうつ病だけを指しており、心因性でうつ状態に陥っている患者を指してはいない。しかし、仮にその患者が100%心因性でうつ状態に至っていても、DSM-5-TR上の診断基準に照らし合わせた場合、うつ病(Major Depressive Disorder)の診断基準に合致することがある。

このようなギャップはどこに起因しているかというと、伝統的診断は現在の症状が発生した「原因」を推定するのに対し、操作的診断は目の前の患者が有する症状について、つまり「結果」の査定を行っていることに起因する。

病気のメカニズムが解明されていない多くの精神疾患にとって、トンネルの出口にどのような症状が存在しているかを査定していくオペレーションだけが、確実化しうる唯一の検討材料であり、トンネルの中がブラックボックスである以上、入口はあくまでも推定に過ぎない。しかも入口はひとつではないこともあるだろう。いや、その方が多いかもしれない。

精神疾患の診断や分類は、このように複雑な説明になってしまいがちなのだが、ざっくりまとめると、

- 病気は精神病圏を指し、内因性の精神疾患にあたる。

- 不健康は神経症圏を指し、心因性の精神疾患にあたる。

- 神経症圏は、健康的な不健康と病的な不健康を行き来している。

- 上図「その他」の中にも神経症圏に準じたり、時に悪化すると精神病圏に転じるものもある。

- 病的な不健康からが医療の対象。

- 神経症圏は心理療法のウェイトが大きく、精神病圏は薬物療法のウェイトが大きい。

- 健康な人が状況反応的に陥る「健康的な不健康」は、心因と言えば心因になるが、あくまでも「健康的」で自然な反応と捉えられ、厳密には医療の対象にはならない。