今回は、これまでとは異なった流れで症状から解説を行うのではなく、神経発達症(群)(または発達障害)という疾患グループから解説をします。「疾患」とは書いたものの、神経発達症(発達障害)は「社会性の障害」を含む疾患概念なので、現時点では1か0かで決まるような生物学的、器質的なデジタルな障害というよりもむしろ、様々な解釈や相対性が入り込み、1か0かで割り切れないアナログな障害であると言えます。特に、相対性がキーワードです。相対性については「外とのギャップ」と「内なるギャップ」と2つに分けることにより理解が進むでしょう。

神経発達症(発達障害)の「発達」は、脳の発達

神経発達症(発達障害)というのは、英語ではneurodevelopmental disorderと言います。発達developmentの前に、神経neuroというのが付いていますね。これは主に脳のことを指しています。脳は神経の塊です。神経発達症(発達障害)は、脳の発達による障害、つまりハードルの高さということを意味しています。ですので、身体の発達と同様に、発達途上の子どもの時期における障害を指していることに注意しなくてはいけません。言い換えると、身体と同様に脳も発達していきますから、その時点で生じた障害も成長に伴って軽くなっていったり、あるいはより目立っていく可能性があるということになります。

脳の成長に伴って、軽くなる症状で有名なのは注意欠如多動症(ADHD)の「多動」の症状です。多動は、小学校低学年頃にピークになりますが、高学年になると随分と改善する子が多くなります。逆に、同じくADHDの「不注意」の症状は、大人になってから目立ってくることが多く、これは脳の成長に伴ってというよりも、社会性の進展のスピードが本人を上回り、本人の症状が浮き彫りになる、と表現したほうがわかりやすいでしょう。これを「外とのギャップ」と呼んでいます。次回に詳しく解説します。

英語では不注意な状態をinattentiveと形容していますが、これは不注意に加えて、「ボーッとしていて参加していない」という意味を強く含んでいます。このような不注意優位のADHDのタイプを、ドラえもんになぞらえて、多動優位の「ジャイアン型」に対して「のび太型」と俗称しています。のび太型は、小学校の時も、ジャイアン型と違って特に目立つわけではありませんから、学生時代は成績の良し悪しはともかく、あまり周囲から気に留められることなく大人になっていくことが多いようです。しかし、いわゆる「社会人」になって自立した生活を求められると、途端に「人の話を聞いていない」「約束を覚えていない」といった社会生活に著しく影響するエピソードに直結しやすくなり、周囲から逆に気に留められることが多くなってしまいます。

こうした、子どもの時期から生じていた障害が、大人になって顕著になる、あるいは子どもの頃から障害を来していたために、大人になってから二次的に別の精神症状が出現するという二次障害のことを総称して、大人の神経発達症(発達障害)と呼んでいます。

orderではない状態がdisorder

さて、disorderは日本語では「症」や「障害」と訳されていますが、実は少し意味合いが異なっています。orderというのは、平均的な大多数の中に入り、バランスを保ってコントロールされている状況を指しており、例えば、”Everything is in order.”というフレーズは、プロジェクト等が「すべてうまくいっているよ」といった意味で使われます。また、orderの類語にordinaryという形容詞があり同じ意味で使われます。このorderから遠のいてしまっている状態が”dis”orderです。

脳の発達が、平均的な傘下の外にあることを英語でdisorderと呼んでいるのに対し、これによって、日常生活や社会生活に支障をきたしていることを日本語で「症」や「障害」と呼んでいるわけです。

お気づきかもしれませんが、disorderとは、脳の発達が乏し過ぎていても進み過ぎていても平均から遠のいた状態には変わらないので、disorderに含まれることになります。

では何と比較して脳の発達の程度を評価しているかというと、結局は大多数の平均的(=ordinary)な脳の構造と、ということになります。

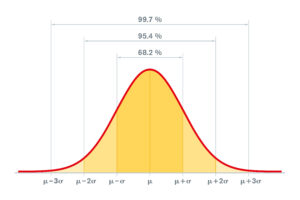

数学を勉強している方は、上の図のような「正規分布」の釣り鐘カーブというのを見たことがあると思います。

例えば、成長曲線と呼ばれる子どもの身長と体重、頭囲の場合、同世代の約95%の子どもたちが入る集団を”order”としています。その中に入らない上位2.5%と下位2.5%の合計5%はdisorderと定義されているわけです。統計学的なdisorderはだいたいこの合計5%と定義しています。上図で言うと、μ-2σより左側とμ+2σより右側の一番薄いオレンジ色エリアに相当します。

子どもは神経発達症(発達障害)そのものを、大人は二次症状の出現・悪化に留意

一方、神経発達症(発達障害)については、そう単純には行きません。

まず第1に、学校の集団検診と違い、同世代の人全員が脳の画像検査を行っているわけではないので、どうしても限られた集団の画像データを用いることになります。

第2に、脳の構造が具体的に解明できたとしても、それだけで疾患と診断するには無理があるということです。例えば、脳の「A」という部分が相対的に発達しすぎていることがADHDに特徴的であることがわかったとしても、その発達の度合いと、ADHDの症状の度合いが1対1対応にはならない、ということです。ここが、「相対性」が大いに左右される部分であり、診断を難しくしている理由でもあります。

第3に、神経発達症(発達障害)に含まれる各疾患の診断基準そのものが、脳の構造のdisorderを直接に指しておらず、その構造によって、本人の行動や社会への順応性がどの程度影響しているか、という内容に由来しているからです。

特に、大人の神経発達症(発達障害)においては、上記のようなクリアカットにいかない部分がさらに増えます。理由は、「利害関係」が生じるからです。それを示すように、本人が職場でただ順応に困難を覚えているだけで、上司から「神経発達症(発達障害)」だからクリニックに行きなさいと言われてしまう、といった極端な事例も増えてきています。もちろん、これは「仕事を円滑に運んでほしい」という上司の希望に、神経発達症(発達障害)が代名詞として使われているだけで、本人がクリニックで実際に診断されうるかというのとはまた別の問題になります。

厳密には、家族から幼少期の話、学校のパフォーマンスを推し量れる成績表の生活評価欄や、母子手帳などの記録を参考にしながら、小さい頃からの一貫した障害エピソードを聴取し、それが本人の成長に伴ってどのように解決したのか、あるいはどのように悪化したのかを道筋を立てて「線」をつくりながら診察を運ばないと神経発達症(発達障害)の診断には至ることができません。

診断の先には治療がありますが、本人の発達特性に由来する幼少期からの度重なる「失敗談」や「生活しにくさ」から尊厳の低下を防止することが、治療の目的になります。この自尊心や自己評価の低下を防止することによって、大人になって自立してからも生活を円滑に運べることを目指します。

子どもの頃の「生活しにくさ」は大人の想像を超えるほどのストレスとして感受されている可能性があります。ストレスの感じ方、つまり感受性が非常に高い一方で、自分でなかなか表現することが難しいという、インプットとアウトプットのギャップの大きさが、本人の中の各々の特性のばらつきに起因しているからです。これを「内なるギャップ」と呼んでいます。次回に詳しく解説します。

すでに大人になっている方については、こうした自己評価や自尊心の低下が招くうつや不安といった二次的な精神症状を治療対象としています。すでに1階に子どもの頃からの「生きにくさ」がある分、2階にできた不安やうつは、いつできたものであっても、根強く残ったり悪化しやすい特徴があります。こうした治療を施すのはもとより、症状の悪化や出現の防止を行うこともメンタルクリニックの使命です。

一貫した障害エピソードが何より大事

診断の話に戻りますが、例えば、職場で書類の提出期限にいつも遅れてしまう、といった生活の支障を来している場面を1つの「点」とすると、実は「点」が2場面以上ないと診断には結びつかないことになっています。要は、先程の例のような職場だけでなく、例えば自宅においても何らかのトラブルが起きているかどうかの検証が必要になります。職場だけでは、単純に職場という環境との相性の問題なのか、自分自身の特性なのかを理解することができません。あなたの特性はあなたがどこにいようが何をしていようが変わりませんが、環境はその都度変わり、あなたと相互作用して悪影響なり好影響なりを及ぼすからです。この時も大事なのは、上司や家族ではなく、あなた自身がこれまでの人生で終始困り感があったか、というのが原点になるということです。そういった「利害関係」を極力差し引いた判断というのが必須となります。そのために専門家の第三者の判断がやはり重要になる、というわけです。